近代中國人出洋,其移民規模、模式和流向,除了“推力”和“拉力”因素外,還與性別、階級、方言群息息相關。海外遷移以男性為主,女性鮮少;以勞工為多,士商較少;以閩南、廣府、客家、潮汕人居多,海南人較少。在女性移民中,又以廣府婦女最多,海南婦女最少。為什么海南婦女較少出洋?除了與海南出洋人數較少相關外,是否還與海南性別觀念和習俗有關?

學界對海南婦女出洋的研究極少,筆者所見,只有云愉民在1931年出版的《新加坡瓊僑概況》涉及瓊婦出洋問題。范若蘭在《允許與嚴禁:閩粵地方對婦女出洋的反應(1860—1949年)》一文中提到海南對婦女出洋的禁止,認為“海南地方宗族對婦女出洋的禁止和限制是海南婦女較少出洋的主要原因”。還有張朔人的《海南婦女出洋問題研究》,簡單探討了海南地方習俗和婦女出洋情況,以及對瓊僑社會的影響。上述論著對戰前海南婦女出洋情況的探討都過于簡單,沒有女性移民的具體數據,沒有對其移民模式的探討,也沒能深入分析海南僑界對女性南來的爭議。本文利用殖民地檔案和華人報刊,試圖從性別視角深入分析戰前海南婦女移民馬來亞的情況,主要解決下述問題:海南婦女移民馬來亞的人數和模式,馬來亞瓊僑社會對女性南來的態度變化及其根源,性別、階級和方言群與海南婦女出洋的相互關聯。

一、從嚴禁到解禁:海南女性踏上出洋路

1860年以前,晚清政府嚴禁國人出洋,但第二次鴉片戰爭迫使清朝進一步打開國門,被迫正式承認中國人出洋合法。1860年10月的中英北京《續增條約》和中法北京《續增條約》規定:“以凡有華民,情甘出口,……無論單身,或愿攜帶家眷,一并赴通商口岸,……毫無禁阻。”自此,中國婦女得以“家眷”身份合法出洋。1868年中美《蒲安臣條約》則將中國人自由出國的范圍從華工苦力擴大到所有華人,該條約第五款規定:“大清國與大美國切念人民前往各國,或愿常往入籍,或隨時往來,總聽其便,不得禁阻。”雖然該條約并沒有專門提及婦女出洋,但從法律上說,婦女出洋的范圍從單一的“眷屬”身份擴大了,從而為以后婦女以非眷屬身份出國提供了法律依據。

閩粵一直是近代中國出洋人口最多的地區,閩南、廣府和客家等方言群的婦女早在19世紀下半葉已移民海外,而且,地方宗族對婦女隨家人出洋一般不予禁止,作為地方宗族勢力的延伸———海外宗親會館甚至鼓勵自己宗族的婦女出洋,以阻止族人與“番婆”結婚。

但是,海南是例外,直到1920年以前,海南嚴禁婦女出洋。海南社會封閉,瓊人對宗族、村莊和族規民約的認同遠遠高于對國家法規的認同。男尊女卑、男外女內、男強女弱、男女大防等性別規范根深蒂固,對婦女出洋這種違背祖制和性別規范的事,海南地方宗族、海外瓊僑會館和一般民眾的反對十分激烈,“自民十以前,婦人出洋,懸為厲禁,以其宗法思想豐富,故守男治外女治內之古訓,并且恐其婦女出洋,被人誘拐,淪為娼妓,與體面攸關,其禁律之嚴,古今中外,罕有其匹”。

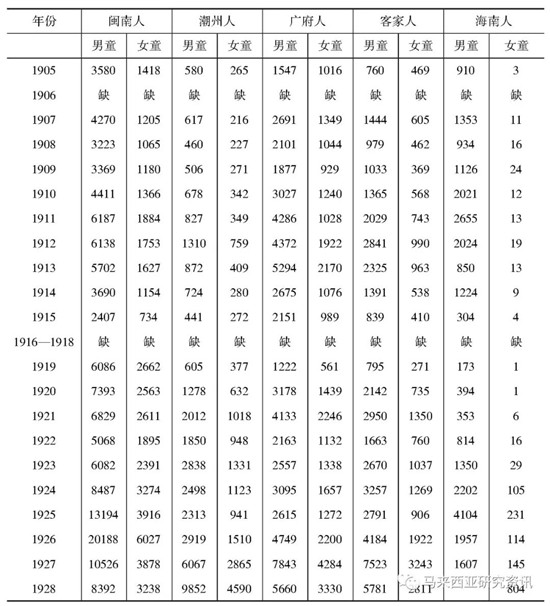

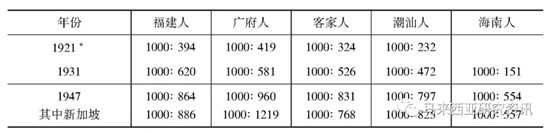

這些禁令并不能完全阻止海南婦女出洋,在1920年以前,還是有極少數海南婦女南渡新加坡。據云愉民記載,最早進入新加坡的海南婦女是1918年到來的吳氏———陳姓海南人之妻。但從新加坡華文報紙的報道來看,最早來到新加坡的海南婦女是王亞娥,1887年她被粵婦梁亞六拐賣到新加坡,冒充粵婦為娼,后被解救。其后陸續有少量瓊婦南來,據新加坡華民護衛司年度報告統計,1891年、1892年、1896年、1998年到1910年,大部分年份都有1~3個海南成年婦女進入新加坡,1896年甚至有13個海南成年婦女進入新加坡。(3)91910~1919年,從新加坡港口上岸的海南婦女略有增加,有些年份甚至有30多人(見表1)。相比其他方言群婦女,尤其是廣府和閩南婦女每年數千甚至上萬的移民人數,海南出洋婦女真是少之又少,這是海南社會嚴禁婦女出洋的結果。這種禁令也影響到兒童移民,1905年到1919年,海南男童移民新加坡的人數,每年少則上百,多則2000多人,而女童少則1人(1919年),多則也只有20多人(1909年),大部分年份是10多人,與男童不可同日而語,與其他方言群兒童移民人數相比更是懸殊(見表2)。

表1 從新加坡和檳城港口上岸的中國成年女性移民:人數與方言群

表2 從新加坡港口上岸的中國兒童移民:人數、性別與方言群

因為海南嚴禁婦女出洋,違背這一禁令的婦女將受到嚴懲。所以1920年以前,進入新加坡的海南婦女都設法隱藏自己,她們也許敢對海關官員報出自己的方言群身份,但絕不敢對瓊僑暴露自己的身份,這可以解釋《華民護衛司報告》能夠記錄19世紀90年代已有海南婦女進入新加坡,而云愉民的研究卻說第一位進入新加坡的海南婦女是1918年來的吳氏,實乃吳氏是第一個暴露身份于瓊僑面前的海南婦女。當年吳氏為避免被海南人認出,先與一個廣府婦女同住數月,稍識粵語,混為廣府婦女,與丈夫陳某一起來到新加坡,夫妻倆并不敢住在一起,吳氏與另一個廣府婦女同住。但不久后吳氏與廣府婦女發生口角,廣府婦女便趁著瓊州會館開會時,到會場揭發吳氏。“而一般僑眾聆此消息,莫不瞠目裂眥,摩拳擦掌,紛紛按扯(址)前往該處,將吳氏擁到會館,捆縛于石柱旁邊。一時拳足交加,唾罵齊來,想地獄殘酷之刑,不是(足)過也。風聲所播,繼續來凌辱者,前擁后擠,門限為穿,而飲泣殘喘,奄奄一息之弱婦,半日一夜伴(綁)于無情之石柱,實有求死不得之嘆,豈能望慶生還。”從吳氏所遭遇的殘酷對待,可見瓊僑反對婦女出洋的激烈程度。最后,還是新加坡華民護衛司出面,解救了吳氏。

隨著瓊僑在馬來亞等地立足和拓展事業,到1920年前后,越來越多的海南商人和士人主張開放婦女出洋。“1920年間,郭先生(郭巨川)便提出建議,‘海南哥’要在馬來亞扎根發達,就要把‘海南婆’帶來,跟丈夫、兒子一起奮斗,同甘共苦。”《新國民日報》發表社論,認為解放海南婦女出洋,其利有三:第一,瓊州婦女極為辛苦,事奉公婆,照顧子女,生活窮困,精神苦悶,時有自殺。她們如有失誤,又會遭到宗族懲罰。如能解放婦女出洋,與丈夫團聚,符合人倫。第二,男子長年在外,精神苦悶,有人嫖妓,不知節儉,如有妻子為伴,夫妻互相幫助,“妻見夫義而立德,夫感妻賢以建功”。第三,解放婦女出洋是“順天性,趨潮流”,如今文明進化,自由平等,婦女也有出洋的權利。反對瓊婦出洋的人則認為,如果開放瓊婦南來,會導致海南內地婦女減少,窮家娶妻更難,拐帶之風必熾,流為娼妓之患必多。對此,1920年2月《新國民日報》又發表一篇社論,作者認為,海南地貧,子弟出洋者眾,不數年就要回鄉娶妻。倘使婦女能出洋,男子可在海外婚聘,更加方便,“一可省往來川資之費,二可保薦經營之業,三能使生育發達”。至于流為娼妓之慮,作者不以為然,指出“吾瓊崖民族素守廉恥,即海口一埠而論,妓院林立,而瓊崖婦女無一入構(勾)欄倚門賣笑。使其南來,或有淫奔茍且之事行,斷不至如蘇州廣州諸屬婦女之濫。況潮福嘉應各屬,其婦女南來甚眾,均能躬操苦役,內助家計,不聞流為娼妓者。吾僑瓊崖婦女,能操苦役者居多數,使其南來,亦必如潮福嘉應諸屬婦女之勤于家務矣”。作者還認為,嚴禁婦女出洋,不利于生育和增加人口,男子不能享受天倫之樂,就會嫖娼、墮落,“此不準婦女出洋之大害也,使沿而不變,瓊崖民族將見消亡”。

面對開放婦女南來的呼聲,1920年2月11日,新加坡瓊州會館召開同鄉大會,商議解放瓊州婦女南來之事,還特邀請新加坡華民護衛司、中國駐新加坡總領事參加,不料瓊僑勞工界激烈反對,會議還未開,即大鬧會場,上演全武行,大有“寧可毀家,而不讓女人南來”的氣勢。對此,有瓊僑提請殖民地總督頒禁令,不許新加坡瓊人阻止瓊婦南來。也有人建議“一面聯電內地政府,出示開放,一面聯請居留政府,出示保護”。這樣才能制止一些人的反對,瓊婦才能南來。

盡管勞工界激烈反對婦女南來,但瓊籍商人和士人贊成,并得到新加坡華民護衛司的支持。1920年,商人郭鏡澄攜夫人從香港到新加坡,“先發電新加坡各友至輪迎接,并通知華民護衛司與警察廳長亦蒞聲助慶”,在海南精英和殖民地官員的大力支持下,1920年海南婦女終于獲得南下馬來亞的權利,“自是以后,不獨商店東家攜眷南渡,即一般工人,莫不鴛鴦一對,翩翩來矣”。只是,“莫不鴛鴦一對,翩翩來矣”看起來十分浪漫,似乎海南婦女出洋從此走上坦途。實際上,為防止拐賣等事發生,海南仍禁止單身婦女南來,而且瓊籍入境婦女受到格外關照,登岸后都要先送到華民護衛司署問話,然后交與丈夫或親屬,如無人來接,則交到指定旅館,等親屬來領。

無論如何,海南畢竟開放婦女出洋了,瓊籍婦女南來受到保護,可以公開隨丈夫或家人南渡,這使20世紀20年代海南婦女移民海峽殖民地的人數顯著增加,1922年和1923年分別為28人和29人,1924年增加到379人,1925年增加到1556人,隨后兩年有所回落,但也在700人以上,1928年劇增到4676人(見表1),同時,女童移民的數量也迅速增加,1924年突破100人,1928年突破800人(見表2)。

二、從“太濫”到限制:海南婦女涌向出洋路

1929~1933年世界經濟危機重挫了馬來亞經濟,引發企業倒閉和失業狂潮,導致英國殖民當局改變移民政策。1929年以前,殖民當局對移民基本沒有任何限制,1930年殖民當局宣布《移民限制法令》(Immigration Restriction Ordinance),規定從1930年8月1日起對進入殖民地的男性新移民進行名額限制,1933年4月1日殖民當局頒布《外僑法令》(Aliens Ordinance)代替《移民限制法令》,根據經濟情況和勞動力需求,隨時調整移民限額。受此法令影響,華人男性在1930年8月至1938年4月1日每月移民限額在1000~6000人之間變化。(1)19這些移民法令限制的是新客,對老客、婦女和兒童則不加限制,這就導致20世紀30年代移民馬來亞的華人女性所占比例迅速增加,1931~1933年中國女性移民占成年移民的比例從25.91%上升到37.72%,1934年以后,女性移民人數持續上升,占成年移民的比例也呈上升趨勢,1934年為36.33%,1935年為32%,1936年為41.5%,1937年為48.67%,1938年女性成年移民超過男性成年移民,占57.84%。遺憾的是,1929年后華民護衛司報告和海峽殖民地報告都沒有統計女性移民的方言群,我們不知道海南女性移民每年從新加坡和檳城港口上岸的確切人數,但從當時報道和進入海峽殖民地中國女移民總數推斷,海南婦女移民較前大大增加,尤其是海南男性移民受限制后,海南女性移民比例較前上升。

海南婦女南來人數增多,引發了一些社會問題,如生活困難、離婚、私逃、賣淫、自殺等,這觸動了瓊僑社會脆弱的神經和底線,認為有必要限制海南婦女南來。1935年1月25日巴生瓊州會館開會,認為婦女“南來過濫,受其痛苦打擊者甚眾”,提出《取締婦女南來》案,提議有三:第一,南洋英屬瓊州會館聯合會(以下簡稱“瓊州會館聯合會”)對于婦女南來之事,須通告各埠瓊州會館,要求南來或托人帶眷南來者,要先發聲明書,得到瓊州會館聯合會核準蓋章,憑此證明才能購買船票出洋;第二,瓊州會館聯合會須呈請瓊崖綏靖公署備案,飭令各縣、市、區、鄉團等,通告海口商行,須憑瓊州會館聯合會,各埠會館,或公會之證明書,才可讓婦女購買出洋船票;第三,瓊州會館聯合會對同鄉已登記者,要查其本人之生活狀況,有能力贍養妻子者,方可批準,而未登記者,概不得發給批準。這個提案的核心是海南婦女南來要得到瓊州會館聯合會的批準,而瓊州會館聯合會批準與否的依據是丈夫的收入和贍養能力。1935年4月22日,瓊州會館聯合會在新加坡開會,議決多項提案,其中第六項是《改善瓊幫婦女南來》議案,因為巴生瓊州會館和吉蘭丹瓊州會館都提出限制海南婦女南來,所以《改善瓊幫婦女南來》議案提出海南婦女南來要事先得到丈夫的準許,由丈夫向瓊州會館聯合會申請出具證明。這個議案的核心是將海南婦女南來的決定權交給丈夫,如果婦女未得到丈夫的同意,不得南來,辦理出洋手續和購買船票要以丈夫的書證為據。

限制海南婦女出洋的消息一經傳出,立即引起華人社會和瓊僑的反響。1935年4月25日王若行率先在《南洋商報》上發表《瓊屬婦女南來將受限制耶》,詳細介紹瓊州會館聯合會的《改善瓊幫婦女南來》議案,并加以批評,指出這是限制瓊婦南來,違背了自由遷移權,不符合世界潮流。而代表瓊州會館聯合會的陳有經發表多篇長文進行反駁,強調這是“改善”而不是“限制”海南婦女南渡,指出南來婦女“太濫”出現了一些問題,“一般同鄉,因工作之收入有限,妻子南來而增加負擔,益形痛苦”,丈夫失業,導致爭吵加劇而離異,或別戀他人,“至于最近幾年吾鄉婦女之南渡,因其比較男子容易,而其數量日形增加,而成散漫,而其致成之弊害當然比較往昔更甚,如最近吾僑邦婦女之自殺,及近聞有私逃離異賣淫種種不幸事發生”。他認為根源在于“婦女南來過于隨便點———太濫,多未曾得到丈夫或親族之同意,貿然而來之所致也”。因而需要對瓊僑婦女南來方式進行“改善”,“吾人既認清此種情弊之發生主因,是在于婦女南來先未曾得到其丈夫或親族之證明同意者,當然吾人只好從這點設法改善之”。

隨后,華人圍繞限制海南婦女南來問題,在報紙上展開論戰。多數人不贊成瓊州會館聯合會《改善瓊幫婦女南來》議案,主要基于以下觀點:(1)這是限制而不是改善婦女移民遇到的問題,只能增加海南婦女南來的困難。如果是“改善”,應該是“設法使南來婦女登岸后不感手續之困難,或嚴防婦女之遭人拐賣”,而現在之議案,“似有增加婦女入境手續之可能,而使本來可以自由入境之婦女,……裹足不敢前來”。而且,“瓊島孤懸海外,匪患時聞,災禍也屢有之,一旦禍患來臨,急欲南來避禍,但是一時未得到居南洋親屬的同意書,欲逃不得,只可坐以待斃”。此外,考慮到中國的現實,“不論辦什么事多一手續,加一麻煩,也就加層束縛,……要知道中國人的劣習很多,往往經手一事,必索一事的私費”。這必增加海南婦女南來的困難。(2)婦女南來,有利于家庭和民族,瓊僑應該鼓勵海南婦女南來,使其更加便利。“婦女南來,對于民族安康與個人事業發展成就,均有絕大之貢獻。”家庭團聚,瓊僑可享天倫之樂。海南婦女南來10多年,較前增多,但與其他方言群男女比例相比,還是太少,因而,應該鼓勵而不是限制瓊婦南來。(3)“自殺、私逃、別戀、離婚、賣淫等現象,乃是整個社會環境問題,不獨瓊籍僑婦新近有此現象,即各色婦女早已‘司空見慣’”,而且,“假如婦女完全沒有南來,這離異、別戀、私逃、賣淫等等的弊害即不會發生于我們鄉里嗎?”(4)男女平等,婦女有獨立人格,有遷移的自由權,“我們不應該把舊禮教的思想去對待她,以為她們是男子的私有物,而單單為男子的恥辱而任意把她們藉故來‘改善’”。

盡管反對限制海南婦女南來之聲滔滔,但瓊州會館聯合會仍推動對婦女南來的“改善”議案。于是,廣東僑務會特致函海口僑務處,規定從1936年6月1日起,“凡瓊崖婦女出國,無論欲往何埠,當有親屬為之保護,且需其夫主或瓊州會館,或公所等團體,致函僑務處證明,始準南來”。海口僑務處還就此事通函各地瓊僑,瓊州會館聯合會接函后轉往英屬各瓊會。但這一規定與海南婦女希望南渡的愿望背道而馳,不可能得到嚴格執行。為此,檳城瓊州會館1936年7月致函海口僑務處,指出雖然海口僑務處已通告各處,“但竊查近來南來婦女,多由各區鄉長給介紹信,然各區鄉長,多未熟悉南洋情形,調查婦女丈夫有否相當職業,遂給其介紹信南來”,請求海口僑務處對此事嚴厲執行,如果瓊婦沒有南洋親人向所在瓊州會館申請介紹信者,不準其南來。

限制不等于禁止,擋不住海南婦女南下的腳步。實際上,1936年以后,海南婦女南來人數更多,尤其是1938年。這是由兩個因素推動的。一是馬來亞經濟進一步惡化,就業形勢嚴峻,殖民政府宣布從1938年5月1日起,對華人婦女移民也實行限制,華人移民配額為每月1000人,男女各為500人,于是,海南婦女也像其他方言群婦女一樣,抓住殖民政府限制中國婦女移民前夕最后的機會,蜂擁南來。1938年4月6日,一艘由瓊州駛來新加坡的客輪載有乘客1000多人,其中男客只有200多人,而女客有600多人,兒童有200多人。1938年4月對進出馬來亞的瓊僑統計表明,男性回國者為825人,南來者為577人,女性回國者為430人,南來者有1220人。從這一統計可見,瓊僑男性回國者多,南來者少,而女性回國者少,南來者多,完全改變了以往男多女少的移民模式。二是日本侵華,海南戰火迫近,海南婦女南下避禍者增多。1939年2月日軍在海口登陸,燒殺擄掠,無所不為。海南婦女踏上流亡路,從海南逃到廣州、南洋等地。

基于“推力”和“拉力”,海南婦女涌向南洋,這一潮流不論是20世紀30年代初馬來亞殖民當局移民政策對婦女移民的促進,還是20世紀30年代中期瓊州會館聯合會對婦女南來的限制,還是20世紀30年代末殖民當局對中國女性移民的限制,都不能阻擋,海南婦女南來的人數及其與男性移民的比例,呈上升趨勢。

三、對海南婦女移民馬來亞的性別分析

海南婦女出洋深受海南本土和海外僑社的制約,其移民時間、規模、模式、影響與其他方言群婦女有所不同,呈現性別、階級與方言群之間的復雜關聯,筆者試從性別視角進行分析。

(一)性別與移民模式

戰前中國女性國際遷移可分為三種模式,即依附遷移型、主動遷移型和被動遷移型。依附遷移型主要是指隨丈夫和家人遷移,或出洋與丈夫以及親人團聚者;主動遷移型是指婦女出于謀生或自立的需要而獨自移居國外;被動遷移型是指違背本人意愿的移民,主要是被人口販子拐賣出洋的中國婦女和少女。從戰前海南婦女移民模式來看,她們都屬于依附遷移型,幾乎沒有主動遷移型,更沒有被動遷移型,這與海南對婦女南來的嚴禁和限制密切相關。因為1920年以前海南嚴禁婦女出洋,海南婦女不可能自主出洋,當然也就不可能被拐賣出洋。1920年以后海南開放婦女出洋,但仍禁止婦女單獨出洋,海南婦女只能隨丈夫和家人出洋,不可能自主出洋,加之殖民政府的配合,海南婦女也少了被拐賣的可能。20世紀30年代中期瓊州會館聯合會又對婦女出洋加以限制,所以戰前海南婦女出洋始終只有一種模式,即依附遷移型。

依附型遷移使人們更多從男性利益的角度考慮海南婦女南來之事。贊成者認為,海南婦女南來“一方可使男子鏟除其揮霍之習性,節省不必用之金錢以為發展事業之基礎;一方亦可使男子有愉快精神,得聚精會神于事業之奮斗”。而反對者認為,海南婦女都是不事生產的家庭婦女,南來只能加劇丈夫的生活負擔,因而主張限制。如陳有經就認為,開放海南婦女南來10多年,不超過10人是為找工作而來的。“雖然目前有三二個是為自己生活而受雇者,然彼初來目的,亦不在‘謀工作’,所以吾斷定瓊州婦女南來的目的是全靠丈夫養活,是來享福的。”這種“享福”的說法完全不符合事實,因為“瓊州婦女大都是克勤克儉,勞苦經年的人”,她們在海南家鄉就是田間和家庭的主力,南來后,她們繼續勞作,“如丁加奴、甘馬挽,以及其他馬來半島各埠,耕地種植與牧畜者,比比皆是”。但是因為海南婦女都是依附型移民,她們居然被認為是來“享福”的,因而成為被“限制”的對象。

(二)性別與階級

在限制與開放海南婦女南來爭論上,充滿著階級因素。

1920年以前,海南嚴禁婦女出洋,商人和勞工一樣,都不能帶家眷。在是否開放海南婦女南來問題上,商人和士人贊成,但勞工階級堅決反對。許多人感到不可理解,因為開放婦女南來,對勞工也十分有利,正如當時人指出的,瓊僑除少數商人外,絕大多數是勞工。商人有經濟能力,即使不能帶妻子南來,也有能力經常回鄉省親。但勞工幾乎難有積蓄,數年難回家一趟。況且南洋歸客,回家要擺場面,多年積蓄,一掃而空。再次南渡,赤手空拳,又得重新打拼。如果開放海南婦女南來,則瓊僑勞工,“可免往來無謂之消耗,得全力儲蓄,營謀經紀,復得最可行之助手,則吾僑工界,將見蒸蒸日上”。但實際上,20世紀20年代以前勞工階級對海南婦女南來反對最力,甚至是暴力對抗。勞工階級為什么反對?筆者尚未看到這方面直接的資料,或許可以這樣解釋:一是勞工沒有能力攜妻帶子出洋,如果海南人都不攜眷出洋,大家都一樣,沒有差別,心理上較能接受;二是勞工在經濟上窮困,只能在道德上找補,他們自許為傳統規范和鄉規民約的守護者,反對婦女出洋可能導致的道德墮落,如拐賣、賣淫等有辱家鄉宗族之事。

1920年開放海南婦女出洋后,瓊籍商人和勞工家眷都能南來,隨著婦女南來增多,加之20世紀30年代馬來亞經濟危機引致失業和生活困難,引發了離婚、私逃、拐賣、賣淫等社會問題,30年代中期瓊僑又主張限制海南婦女南來,但這次是商人主張限制,而且是以經濟能力為標準,限制勞工妻子南來。當時贊成限制的人就認為,富人有資格讓妻子南來,因為“經商者,不但能贍養其妻,且其妻南來后,尤能兼顧其家,接濟款項于家鄉父母,就多擁三妻五妾,都不成問題”。而勞工,“月得十數元,個人的生活費尚多時懷隱慮,一旦妻子貿然南來,何堪增此重壓”。況且,留妻子在家鄉,可照顧父母,“耕耘收獲,尤多有賴于婦女,若任其南來,當不難見其田地荒蕪,老翁擔水之景象”。該作者甚至指出,窮人沒資格讓妻子南來,“一個人淪落于客途上時,既沒有贍養老婆的余力,大可不必隨妻之意,任其南來”。

可見,海南婦女出洋與階級有一定關聯。一方面,允許、限制海南婦女南來的主導權實際上掌握在以商人為主的僑領手中,勞工階級盡管人數眾多,也曾激烈反對解禁海南婦女出洋,但最終并不能阻止海南婦女南來,而且勞工階級也最終成為被限制的對象;另一方面,商人有能力攜眷南來,勞工階級因經濟能力有限,能讓家眷南來者極少,海南又禁止婦女自主出洋,這實際上限制了貧窮婦女自主出洋謀生的可能,因此,海南婦女依附型遷移模式有利于富有商人的家眷移民馬來亞,卻不利于窮困勞工的家眷移民。

(三)性別與方言群

英屬馬來亞華人主要是福建人、廣府人、客家人、潮汕人和海南人,最大方言群是閩南人,其次是廣府人、客家人、潮汕人,海南人最少。相應地,華人婦女也以閩南人為最多,海南人最少,但從各方言群男女比例來看,廣府人女性占比最高。1921年人口普查表明,廣府人男女比例為1000∶419,福建人為1000∶394,客家人為1000∶324,潮汕人為1000∶232。20世紀30年代女性移民浪潮大大提高了各方言群的女性占比,廣府人女性占比提高最快,1947年廣府人男女比例為1000∶960,其中新加坡的廣府婦女甚至超過廣府男性,男女比例為1000∶1219。福建人男女比例上升為1000∶864,客家人男女比例上升到1000∶831,潮汕人男女比例為1000∶797,海南婦女人數仍然最少,但增長迅速,海南人男女比例上升到1000∶554(見表3)。

表3 馬來亞華人各方言群兩性比例(男∶女)

為什么廣府婦女所占比例最高?這與廣府風氣開放有關,與廣府婦女經濟能力有關,也與廣府婦女移民模式有關。廣府婦女移民模式涵蓋全部三種類型,除了依附型移民模式外,有許多廣府婦女是被動型移民,她們被拐賣出洋,為妓,為妹仔,馬來亞各大城市妓院中的華人妓女大多是廣府人。還有許多廣府婦女是主動遷移型移民,她們是自梳女和絲廠女工,主動下南洋謀生,在馬來亞充當女傭、女工等,新加坡甚至出現廣府婦女多于同方言群男子的現象。馬來亞的閩南人和潮汕人多商人,其婦女的移民模式主要是隨丈夫或家人遷移,少數為自主出洋。

海南不同于閩粵其他地方,民俗更為封閉,經濟更為落后。馬來亞瓊僑的經濟能力也不及其他幾個方言群,因此在海南婦女出洋問題上,人們一再強調,“吾邦婦女之南來斷不能與他邦婦女相提并論”,“討論瓊崖婦女南來,真的可以離開瓊崖的背景去討論?一定要和別籍婦女并駕齊驅,欲來則來,欲歸則歸,隨意行止?”

在贊成限制海南婦女出洋的人看來,瓊僑有幾個不同于其他方言群的特點:(1)在南洋的瓊州男子,90%是勞工,收入較低,沒有能力讓妻子南來。(2)瓊州家鄉有房、有田,男子多出外謀生,妻子在家耕田,侍奉父母,男子匯錢養家,三二年歸家一次,“上可盡孝于雙親,下亦足安慰其妻子”。所以,“吾邦婦女南來亦可(須視其丈夫之生活如何而定),則無南來亦無不可,斷不能與他邦人同日而語”。(3)海南民風強調男女有別,對于拐賣為妓之類事特別在意,視為有辱門楣宗族之奇恥大辱,開放婦女出洋,或不加以限制,就會產生這類事情,他們受不了。“因為過去他們所聽到的消息,所讀的新聞,都是關于外籍女子的私逃、賣淫、自殺和被拐帶”,如廣府婦女,“他們因此而武斷地認為瓊籍婦女的道德比其他各籍婦女高尚,他們復以此為自慰。……所以當他們見到瓊僑婦女亦犯著同樣的罪惡,于驚駭之余,都歸咎于婦女南來太濫”。其實,廣府婦女因出洋人數多,遇到的問題也更多,尤其是被拐賣為妓者更多,卻沒有受到廣府僑胞的特別“關注”,更不會加以“限制”,這實與兩地不同的文化傳統有關,也與廣府婦女能自己獨立謀生有關。在某種程度上,瓊僑男子以限制婦女南渡,來維護他們的道德優勢,以彌補其在經濟實力上的弱勢。

四、結語

海南對婦女出洋的禁止與限制對其移民規模、人口構成、實力產生極大影響。一是影響到瓊僑人口。與其他方言群相比,馬來亞瓊僑人口最少,因為禁止和限制婦女南來,瓊僑人口增長緩慢,男女比例失衡嚴重;二是影響到瓊僑經濟實力,因為禁止和限制婦女南來,瓊僑男子幾年就要返鄉,在外打拼數年,回鄉揮霍一空,只能再返南洋,從頭來過,不利于資本積累,經濟實力遠遠落后于其他方言群;三是影響到瓊僑婦女的社會參與,因為限制海南婦女南來,瓊僑婦女都是依附型移民,經濟能力較差,幾乎不參與任何社會活動,一向是沉默的人群,在社會參與上遠遠落后于其他方言群婦女。直到1939年瓊僑救難會宣傳部借紀念“三八”節發表《告同僑婦女書》,號召瓊僑婦女積極參加抗日救亡運動,一向人少勢寡的瓊僑婦女才加入紀念“三八”節的行列。

(范若蘭,中山大學國際關系學院、東南亞研究中心教授,博士生導師。本文摘編自《華僑華人文獻學刊》第八輯,第160-176頁。)