1901年6月8日,美國哥倫比亞大學收到一筆專項捐款,捐贈者提出在該校創設基金,開辦漢學系,開展漢語教學和中華文化研究,為此專門提請設立“丁龍(Dean lung)漢學講座教授”教席,以吸引世界著名學者前來講學研究。這是美國漢學史、美國華僑史和中美文化交流史上的一個重大事件,當時在美國引起高度關注,中美學者對這一事件進行了長期探索。在此過程中,“丁龍”被不斷建構與解構。然而,120多年后的今天,“丁龍”是何許人也?“丁龍”是姓名,還是名姓,或者是名?這些基本問題依然是一個百年未解之謎。故本文沿用“丁龍”的稱謂來表述。

站在當代回溯丁龍事件,其蘊含的意義和價值遠遠超出了丁龍其人本身,丁龍已經成為中美文化交流的一個標志性文化符號。如何更深入地認識丁龍?當前,學術研究的積累和當代學術視域,為進一步探索提供了條件。本文力圖通過回顧丁龍研究的相關成果,剖析丁龍內涵的疊加和變化,為闡釋丁龍事件的當代價值提出一些思考,以期為丁龍研究的時代性進步提供助力。

一、丁龍研究的成果與主體

(一)丁龍研究的成果

本文回顧的丁龍研究視域,包括各界解讀丁龍事件所形成的文獻成果。

對丁龍的關注早在1901年哥倫比亞大學收到捐款時就開始了。1901年6月8日,美國紐約富商向母校哥倫比亞大學捐款;6月13日,《紐約先驅報》報道,在哥倫比亞大學畢業典禮上,賽斯·婁(Seth Low)校長向全校宣布了設立漢學系和丁龍教席專項基金的消息,并宣讀了一段捐款人的書信內容。自此,丁龍事件公之于眾,成為各界關注的對象。1901年7月10日的《比林斯公報》(The Billings Gazette),刊登了紐約郵報駐華盛頓的通訊記者就匿名人士捐款在哥倫比亞大學創立丁龍基金、設立漢學系一事,對中國駐美公使伍廷芳的采訪。記者最關心的是誰捐的款,而伍廷芳感興趣的是教席的設立。這是美國報紙記者對丁龍事件最早的關注,所提出的問題困擾了丁龍研究者100多年,我們將其視為丁龍研究的初始。

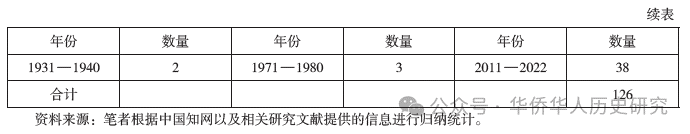

1901-2022年,中美有關丁龍研究的文獻成果,據不完全統計有126篇(部),成果形式多樣。

從文獻發表的時間看,對丁龍事件的研究一直持續不斷,具有連續性,文獻發表的年份雖然分散卻又十分集中,如表1所示。120多年來,有過三次成果集中發表階段。第一次是20世紀初至捐款人富商去世的10年代,美國媒體的關注度較高,產生的文獻數量最多,占文獻總量的37%;第二次是世界反法西斯戰爭后期的1944年和1945年間,占文獻總量的15%;第三個階段是21世紀10年代以來,丁龍事件又一次受到中美各界關注,成果占文獻總量的30%。

從文獻類別看,傳統紙媒報道79篇、書籍論述11部、論文9篇、新聞社通訊稿6篇、博客等自媒體文獻13篇、網站資料6篇、電視記錄片2部(4集)。可見,傳統紙媒的成果最多,占文獻總量的63%,這些媒體報道大部分是美國報界在1901-1910年和1941-1950年兩個時間段所發表,其中,1901-1902年(合計34篇)和1944-1945年(合計19篇),占比較大。前者是捐款事件發生的時期,后者是第二次世界大戰取得勝利的前夕和當年,反映了丁龍事件新聞價值的張力。如果說媒體在早期扛起了丁龍研究的大旗,那么新媒體和學術界則撐起了21世紀以來的丁龍研究,并與早期媒體的報道形成鮮明對比,其研究方式與成果更具學術規范。

從文獻數量看,120多年來,平均每年產出1篇(部),說明對丁龍事件的關注與研究還是一個小眾話題,這與丁龍事件本體的文化意蘊和當代價值不相符,相關研究還有極大的拓展空間。

(二)丁龍研究的主體

雖然丁龍研究至今還是一個小眾話題,但是120多年來,也匯集了多界別的力量。這些研究主體,大致可以分為以下4類。

1.新聞記者

美國報社是最早的參與者,如上所述也積累了最多的文獻成果。21世紀以來,中國媒體開始發力,報界以《南方周末》《羊城晚報》《解放日報》《文匯報》《北京晚報》等報刊為代表,澎湃新聞也對丁龍事件給予了較多關注。報紙、通訊社平臺向社會大眾傳播了他們對丁龍事件的解讀。此外,近年來,新媒體平臺也出現了相關報道,如陳家基的“譯海拾蚌”博客和黃安年的博客是借助自媒體平臺發聲的代表。

2.專家學者

在美國,哥倫比亞大學是丁龍研究的重鎮,該校學者最早開展此項研究。1914年,牛津大學出版的《哥倫比亞大學》一書,刊登了丁龍講座教授及其贊助基金捐款22.5萬美元的官方記錄,并公布了部分資料。1947年,“丁龍漢學講座教授”教席被出生于中國河北的富路特(Luther Carrington Goodrich)教授榮膺,他也是漢學系主任。出于對中華文化的喜愛,富路特早在1931年就發表論文介紹丁龍教席情況,任職后對此有了更多關注,也提出了對丁龍的看法。20世紀90年代,旅美學者王海龍進入哥倫比亞大學研究美國漢學史,童年時他就聽說過丁龍的傳說。來到丁龍事件的發生地,更激起了他研究丁龍的興趣。2000年,王海龍在中國出版的《哥大與現代中國》一書中提出“丁龍之謎”的命題,成為21世紀將丁龍研究帶入學術視野的重要推手。2006年,哥倫比亞大學東亞系安德里爾教授夫人米亞·安德里爾成為美國研究丁龍的重要學者,她的日裔美國人身份使其對丁龍事件有特殊的感受:“因為我也是移民的女兒。我的父親在這里備嘗艱辛,生活困苦。我能體會丁龍可能承受過的艱苦生活,因為我的父親當年在這里過的也是這樣的生活。因此,我覺得很有必要讓人們都來挖掘丁龍的故事。”2006年,米亞·安德里爾夫婦來到中國,與《南方周末》和中央電視臺中文國際頻道合作,積極推動尋找丁龍。她對于丁龍檔案資料的拓展和將丁龍研究推向深入,發揮了關鍵作用。

在中國,1943年,哥倫比亞大學校友、北京大學校長蔣夢麟在其英文自傳《西潮》一書中,對丁龍進行了解讀,開啟了中國學者對丁龍事件的建構。20世紀50年代,胡適應哥倫比亞大學中國口述歷史學部之邀前往訪學,在唐德剛采訪、記錄、整理的《胡適口述自傳》中,簡略地提到丁龍。1960年,錢穆在訪問哥倫比亞大學期間聽說了丁龍的故事;1961年,他在香港、臺灣的多次演講中介紹丁龍,他的解讀給中國學者的研究帶來不小影響。

21世紀以后,中國學者對丁龍的關注是從10年代開始的。2015年,原廣州外國語學院副教授、旅居南非的華僑陳家基參與到尋找丁龍的行列中,并與各方聯系,推動并直接參加了臺山市僑聯開展的尋找丁龍活動。學者自發組織的團隊性研究始于2016年,經中山大學人類學系武洹宇博士提議,陳曉平、譚學斌、莫冠婷、葉嘉良、蔡澤贏、伍倩敏、鐘元澤等人組成“Dean lung專案組”,進一步在中美兩國挖掘第一手資料,拓展學術研究,開始了丁龍研究的學術性解構。

3.廣播電視工作者

1944年7月某天下午,哥倫比亞廣播公司(CBS)在電視廣播節目“死亡谷歲月”中講述丁龍故事,助推了社會的關注。2006年以來,中央電視臺持續對丁龍事件進行關注,尤其是2018年新聞頻道編導李彬團隊、記錄片頻道卜亞琳團隊同時發力,推出了《尋找丁龍》《中國人丁龍》兩部電視記錄片,用電視語言表達了他們的丁龍解讀。其中,李彬團隊不僅依據中美現有研究成果進行探索,還參與到有關丁龍事件史料的挖掘之中,為學術研究提供了新線索。

4.僑務工作者

21世紀10年代以后,丁龍研究的主要力量轉移到中國。2020年,廣東臺山市僑聯加大了尋找丁龍的工作力度,與臺山籍僑胞組成了“丁龍微信調查群”,其中馬卓榮、黃祥光、黃祥活、黃暢泉、黃志榮等人更是致力于中美之間的民間探索努力。2020年4月,臺山僑聯工作群獲得突破性進展,該市白沙鎮千秋里村的馬萬昌走進人們視野。

上述丁龍研究的主體涉及多個領域,帶著不同界別的視角,共同構成了丁龍研究生態,對解開“丁龍之謎”做出了各自不同的貢獻。

二、丁龍研究的學術分期

(一)建構階段(1901-2000年)

這一階段是由中美兩國的丁龍研究者接力完成的。美國紙媒出現了20世紀初、10年代和40年代三個比較集中的關注期,丁龍事件的發生、捐款人卡朋蒂埃逝世和世界反法西斯戰爭是引發關注的背景。美國報刊和廣播電視節目討論的總體特點表現為,丁龍作為卡朋蒂埃的中國仆人、一個神秘而特殊的人物,被置于以卡朋蒂埃為主體的傳奇敘事之中,依附于卡朋蒂埃而存在。40年代的關注契合了中美聯合抗擊法西斯的國際環境,以凸顯中美友好。也因此,丁龍作為敘事主體開始出現在一些報道之中。美國學界對丁龍的研究,以哥倫比亞大學的富路特為代表,1931年發表的《美國的中國研究》中對教席由來的介紹是其探索的開始。陳曉平認為,華裔畫家蔣彝1964年寫的英文版《三藩市畫記》中講述的丁龍故事來自富路特。而石堅平認為,只有該書中直接引用的部分是富路特的丁龍故事,基本忠于史實,沒有過多的文學化描寫。

與美國不同,中國對丁龍的研究從學界起步,而且以丁龍為敘事主體展開。蔣夢麟最早講述了丁龍故事,對丁龍在美國的身份、漢學基金的由來等進行了描述,建構起丁龍形象。董顯光將Dean lung翻譯為丁龍,被后來者沿用,他生動描述了丁龍與卡朋蒂埃的一段關鍵性對話,借以解釋卡朋蒂爾捐款給哥倫比亞大學設立漢學系的動機——報恩與嘗愿,從而建構起一個比較完整的“故事”。錢穆講述的丁龍故事又有了更生動的細節描述,突出了丁龍忠恕、質樸、謙遜的形象,尤其是他對丁龍山東籍貫的解讀,長期引導著中國研究者的尋找方向。王鴻益在《為中國文化增光的丁龍》一文中,描寫了卡朋蒂埃“醉酒打人”而丁龍忠恕以待的情節。1981年出版的唐德剛《胡適口述自傳》,記錄了胡適對哥倫比亞大學漢學講座是卡朋蒂埃有感于丁龍而獨資捐贈的看法,在注釋中唐德剛則增加了丁龍婉拒退休金不獲而全款捐贈哥倫比亞大學,引發卡朋蒂埃巨資捐贈設立漢學講座的情節。

這一階段中美兩國的丁龍研究,大致建構出這樣一個“故事”:Dean lung中文名為丁龍(董顯光),是中國山東人士,是文盲、豬仔華工(錢穆),或是洗衣工(蔣夢麟)。他與富商卡朋蒂埃在舊金山相識,后隨卡朋蒂埃來到紐約定居,是家中幾個華人傭人之一并成為近侍(富路特),極其忠誠。卡朋蒂埃性情古怪,脾氣暴躁,動輒打罵傭人,很多傭人因此離去,唯丁龍一直留下來(錢穆)。一次飲醉后,富商突然攻擊丁龍,丁龍沒有怨恨,而是依舊細心照顧他,醒酒后卡朋蒂埃不解,丁龍以孔子之言回應,使富商深為感動(王鴻益、劉伯驥)。一說丁龍被卡朋蒂埃解雇,第二天早晨他依然為主人準備好了早餐,富商深為感動(董顯光)。于是,為感謝丁龍的忠心耿耿,卡朋蒂埃在哥倫比亞大學設立基金創辦漢學系,并以丁龍為教席命名,以示紀念(富路特)。還有一種說法是,丁龍病倒,臨終前告訴卡朋蒂埃,他積攢下來的工錢有1萬多美金,要還給卡朋蒂埃以答謝其厚德,富商十分感動,于是將自己晚年全部財產的20余萬美金加上丁龍的1萬多美金積蓄,捐給哥倫比亞大學設立講座,專門研究中華文化(蔣夢麟、錢穆)。關于在哥倫比亞大學設立漢學系,還有另一種說法,是由丁龍向卡朋蒂埃提出做點事情以讓美國人了解中國文化的建議,促成了富商開設漢學系的想法(董顯光)。丁龍也是哥倫比亞大學漢學系的捐款人之一,具體數額說法不一,有一袋金子說(蔣夢麟),有1萬美金積蓄說(錢穆),有2萬美金說(胡適)。關于丁龍捐款的由來,多數認為是其本人的積蓄,唐德剛則認為這2萬美金是卡朋蒂埃為感謝丁龍的忠誠而給后者贈送的巨款。

審視中美兩國探索者的丁龍敘事,各自的關注點有明顯區別。美國媒體多關心捐款人究竟是誰,為何要捐款,以及丁龍是何許人也,較注重第一個中國人給美國教育捐贈的意義。他們的報道有丁龍事件親歷者的講述,也有漢學講座教授親身的講述,多是記者為吸引社會公眾關注的新聞角度的理解分析。中國方面的敘事者多有哥倫比亞大學的學術交流經歷,相較于美國探索者,其講述的丁龍故事具體生動,有很鮮明的文學描述色彩,類似丁龍與卡朋蒂埃的對話和兩人的互動情節,就帶有敘述者明顯的主觀想象。因而關于丁龍是一個怎樣的人、捐款情況如何,都各有所見。但有一點是非常一致的,即賦予丁龍事件濃厚的中華文化色彩。

從史源的視角看,這一階段中美兩國探索者對第一手資料的挖掘都重視不夠,很少依據第一手資料研究丁龍事件。美國方面因為多為媒體人,工作性質影響了他們在這方面的努力。作為漢學講座教授,富路特也沒有對這個教席的由來進行深入的資料追尋。他在哥倫比亞大學漢學系工作時間很長,如果重視則很容易挖掘到丁龍事件的一手資料。中國方面的學者同樣沒有真正對這一課題進行深入研討,多是依據表面的“只言片語”,各取所需地講述丁龍故事,以闡釋印證自己的學術見解和學術倡導,構建了多版本的丁龍傳奇故事,有失嚴謹。

(二)解構階段(2000年至今)

這一階段之所以從2000年開始,主要是因為王海龍的《哥大與現代中國》出版。該書第一部分就是“托起中國夢——晚清的中國管家丁龍和哥大漢學的一段傳奇”。王海龍運用在哥倫比亞大學博物館、圖書館、檔案館收藏的1901年6月、7月、8月卡朋蒂埃與哥大兩任校長的三封書信,證實了丁龍事件的真實性,首次正式將丁龍事件作為一個嚴肅的學術話題加以研究,開啟了近20年丁龍解構的新階段。王海龍所敘述的“丁龍”故事依然延續了上一階段中國學者的文學性建構。更重要的是,他積極將“丁龍”故事推向中國學界和社會,先后在《羊城晚報》《民主》《解放日報》《北京晚報》《讀書》上發表文章,推進丁龍的尋找,自己也不斷在美國進行丁龍事件相關史料的深入挖掘。2022年,他也對《哥大與現代中國》一書敘述的丁龍故事坦誠地表示了反思,對民國時期學術名家的回憶錄、口述記錄、演講以“精英口氣”迎合西方人口味,無視下層人苦難的特征提出了批評。王海龍無疑是這一階段丁龍研究非常重要的學者。

2000年以來的20余年間,丁龍研究取得的最關鍵性突破,是一批一手史料的挖掘。美國學者米亞·安德里爾對此貢獻尤其突出。她將挖掘收集的范圍從哥大擴展到美國國家檔案館、巴納德女子學院以及卡朋蒂埃的家鄉紐約高威鎮,獲得了丁龍給哥大捐款的親筆信,丁龍照片,1894年《紐約時報》對丁龍的記錄,1899年丁龍的美國入境申報表,1900年、1905年和1910年人口調查的“丁龍信息”,1905年卡朋蒂埃的證詞,高威鎮知情人的口述史記錄等等。米亞的收獲大大彌補了丁龍研究的文獻缺失,極其可靠而珍貴。參與到這一艱難工作中的還有陳曉平、譚學斌和李彬等。其中,陳曉平挖掘到1901年6月13日《紐約先驅報》關于丁龍的記載;譚學斌在哈佛和耶魯大學挖掘出“嶺南基金會”檔案、卡朋蒂埃遺囑和哥大新的捐款人“Mah Jim”、《布魯克林日報》對丁龍在紐約活動的記錄;李彬挖掘出哈佛圖書館收藏的1913年5月22日卡朋蒂埃寫給嶺南學校林安德醫生的書信、奧克蘭圖書館普林斯頓文件,這對判斷丁龍為廣府人提供了重要證據。此外,王海龍、米亞和李彬等挖掘出高威鎮的卡朋蒂埃遺存,并進行電子記錄。

基于這些新的可靠史料的發現,中美學者對丁龍事件進行了新的審視,主要集中在丁龍的身世、丁龍與卡朋蒂埃的關系、丁龍與哥倫比亞大學的關系等問題。陳曉平在《董顯光、錢穆等人為何虛構丁龍故事》一文中,最早系統地梳理了第一階段中美探索者對丁龍事件的敘述并進行解構,極大地推動了有關丁龍的學術研究。石堅平在此基礎上,對中美學者各種版本的丁龍故事又進行了進一步的考證,完善了陳曉平的解構。陳曉平和王海龍進一步對丁龍事件的“遮蔽”提出了自己的探討。關于丁龍名實、丁龍籍貫、丁龍與卡朋蒂埃如何相識、哥倫比亞大學漢學系究竟是由丁龍倡議還是卡朋蒂埃倡議、丁龍身世等問題,是這一階段的聚焦點。

綜合20多年來中美學者的新探索,一個更有原始史料支撐的丁龍形象呈現在世人面前。

丁龍,最早出現在美國報紙不是1901年而是1894年的《紐約時報》(米亞)。他于1858年出生,身高1.71米,非文盲,識字有文化(米亞),為廣東人(陳曉平、陳家基),而且是廣府人(李彬),已婚,有三個孩子(陳家基)。他于1875年前后到了美國舊金山,曾三次回中國,最后一次是1894年回國探親,1899年7月經溫哥華返回美國,自稱姓丁名龍。1905年6月25日,丁龍離開紐約回中國后安度晚年,再沒有去過美國。丁龍不是豬仔華工(黃安年),也不是洗衣工(陳曉平),筆者認為他很可能是“賒單華工”。

丁龍與卡朋蒂埃在舊金山相識(李彬),一直跟隨其身邊做傭人,1905年卡朋蒂埃說他與丁龍相識“快30年”(米亞)。如此,丁龍應是到達舊金山不久,就成為了卡朋蒂埃的傭人。1888年,卡朋蒂埃離開舊金山返回紐約定居,丁龍隨之前往,居住在紐約東37街108號,此后又隨主人回高威鎮居住一段時間。卡朋蒂埃很信任丁龍,1894年曾帶他去過英國旅行(米亞),還帶他出席紐約上流社會的聚會(譚學斌)。1901年8月23日的《諾斯·亞當斯抄本》(North Adams)記載卡朋蒂埃到過中國好幾年,從中國帶回了丁龍。學者們至今沒有人討論這個話題,應該是對此表示質疑。

“丁龍基金”,最早由卡朋蒂埃于1901年6月8日捐助10萬美元創立,6月28日丁龍捐資1.2萬美元,1902年“Mah Jim”為基金捐1000美元(米亞、王海龍)。卡朋蒂埃對哥倫比亞大學明確表示,這是一個真實的人,他有感于丁龍的品格,必須用他的名字命名(王海龍)。

至2022年,中美兩國學者基于新發現的史料描繪出的丁龍,解構了此前的丁龍故事,重新建構了一個更真實的丁龍,王海龍、米亞、陳曉平、李彬等人對此貢獻不小。

(三)新的“發現”:丁龍實為馬萬昌?

2000年以來,“丁龍何許人也?”一直是“丁龍之謎”最基本的問題,探索者們對此孜孜追尋答案。大家最初從姓名入手,米亞曾認為丁龍叫“丁天龍”,后來又認為可能姓“田”。陳家基根據西方人的姓名習慣,認為姓“龍”名“丁”,應該到順德、吳川等“龍”姓集中地去尋找。陳曉平也曾有這樣的觀點,他認為丁龍是廣府人,可能姓“田”,應該到順德一帶的客家人聚居區尋找。但這些看法與1899年丁龍的入境表不符,在入境表中他明確填寫姓“丁”名“龍”。

2019年,陳曉平發現,1901年8月21日美國《中西日報》關于“業名進隆”的報道中,將Dean Lung譯為“進隆”,這大大開闊了武洹宇團隊的思路,提出丁龍可能叫“進隆”。受此啟發,陳家基將目光投向了五邑僑鄉,他還從尋找“Mah Jim”入手,將注意力縮小到臺山。他的方向與臺山僑聯和《白沙僑刊》編輯部文史工作者長期尋找一個叫“馬萬昌”的努力不謀而合。后者根據美國臺山僑胞傳回的有關“馬萬昌”在美國的后人保留的卡朋蒂埃書信信息,一直在通過各種關系與馬萬昌后人聯系溝通,希望取得物證。2020年4月16日,美國傳回好消息,馬家后人愿意提供幫助,并陸續傳回書信復制件。這些物證資料包括1907年9月、11月卡朋蒂埃寫給丁龍的兩封書信,還有一個9月書信信封。此外,還包括馬萬昌兒子馬維碩1972年8月18日寫給兒女的一封信,信中表示,馬萬昌在美國叫“馬進隆”(Mac Dean Lung),曾給美國哥倫比亞大學捐款一萬美金,現在哥倫比亞大學禮堂里有張座椅上刻著Mac Dean Lung的名字,希望兒子們去哥倫比亞大學時,留意參觀一下禮堂的座椅。用臺山話讀英文“Dean lung”是“進隆”而不是丁龍。據此,臺山“丁龍微信調查群”根據信封找到了白沙鎮千秋里村馬萬昌從美國返回家鄉后先后修建的兩座洋樓、馬萬昌老年的畫像,以及在家族墓地里的“千秋里萬昌翁馬府君之墓”。中央電視臺編導李彬聞訊馬上南下參與到進一步的史料挖掘之中,制作了《尋找丁龍(三)》新聞調查和專題片。

2020年4月的這一發現,帶給丁龍研究極大的欣喜,這是一個重大的“突破”。之所以對“突破”加了引號,是因為學界在欣喜之余,對馬萬昌后人提供的這幾件物證還持保留謹慎的學術態度。

從證實方面講,書信復制件中卡朋蒂埃和丁龍的簽名筆跡與美國檔案的簽名極其相似,這些書信保存在馬萬昌后人手中,很難不讓人產生馬萬昌與丁龍、與卡朋蒂埃關系的聯想,馬維碩1972年8月的書信將馬萬昌與丁龍建立起聯系。而且,臺山是當年美國華僑的主要來源地,將丁龍置于臺山范圍內尋找是有理據支持的。關于丁龍與馬萬昌的這些物證如果有疑,動機何在?馬家后人手中有這些書信以及原來存放在千秋里洋樓中還有一些馬萬昌相關的物證,這在美國的馬家后人群里比較周知,他們只知道“馬進隆”(Mah Dean lung)給一個美國大學捐了款,有一把座椅遺存,他們并不知道“Dean Lung”早已被譯讀成丁龍而廣泛流傳,因而沒有往那方面去聯想。

從證偽方面講,1899年丁龍的入境表中關于姓、名的明確表述怎樣解釋?為何信封上“進隆”“萬昌”名字并列使用?目前解讀的一些理由還不充分,還需要提高說服力。三封不同時期的書信和一個信封如果是別有用心而形成的,那會是一個多么專業、可怕而必有大求的“預謀”。

在既不能證偽也不能證實的情況下,學界都期盼對這些物證原件進行更加科學的鑒定,從而得出更加可靠的結論。不管怎樣,馬萬昌的出現對解答“丁龍之謎”提供了一個全新的方向,這是目前我們看到的“最接近真相”的一種可能。

三、丁龍文化符號的再建構

丁龍研究歷經120多年,在“建構”“解構”的過程中,我們不難發現其中的一致性,即兩個階段不同的“敘事”基本上都很關注“丁龍為何許人也”這個最基本的問題。它集中了中美兩國研究者最多的注意力,這是很有必要的,也在情理之中。中美兩國的研究者都心懷一種崇敬的情懷和使命感,從不同方向進行努力,希望拂去這位平凡而偉大的“中國人”故事的歷史迷霧,讓他光大于世界。

同時,筆者不得不指出,這種追求的“執著”也帶來了丁龍研究的局限性,忽視了丁龍史料本身包含的一些珍貴信息,影響了視域的開闊,限制了丁龍研究的張力。米亞基本放棄丁龍研究,認為答案應該由中國學者在中國去尋找(因為丁龍返回了中國),這可看做是一種“無奈”和“不甘”的表現。

可喜的是,武洹宇組織的尋找丁龍團隊繼續進行著有意義的探索。陳曉平提出“搶救庶民歷史”的命題,武洹宇、朱健剛從中西公益互動視角開展的丁龍研究,都帶來一些新的啟示,拓展了新的研究空間。這些都是對丁龍研究困境的反思。

筆者認為,經過120多年的研究,“丁龍為何許人也”已經基本弄清,然而他的姓名、籍貫等基本問題中的要點,仍需要繼續探索,以期獲得進一步的科學結論。同時,研究已經到了應該跳出傳統丁龍研究局限的新階段,當前審視丁龍事件,不能僅僅將目光聚焦于哥倫比亞大學漢學系創辦的捐款人、教席命名人,應當將之視為美國漢學史、美國華僑史、中美文化交流史的一個重要的文化象征、一個標志性的文化符號,其文化內涵、文化意義、文化價值以及文化精神遠遠超出了“丁龍為何許人也”這一基本問題。正如哥倫比亞大學原副校長保羅·安德里爾所說:“Dean Lung不是一個學者,不是一個將軍,不是一個重要的人物,他僅僅是眾多美國第一代華人移民中的一個,他捐出來的是錢,但更重要的是貢獻了他的視野和理想。”“我們需要重新認識并嘉獎這樣一種視野,同時重新認識并嘉獎這樣的個人,肯定他的貢獻,讓世人知道并記住Dean Lung的名字。”

丁龍的“視野和理想”具有更加豐富的內涵,為再建構提供了更加廣闊的空間。除武洹宇團隊的探索之外,我們還可以從如下幾個方面進行新的研究。

(一)從美國排華視域研究丁龍

丁龍事件發生的年代正值美國排華時期,也是美國排華的體現。1905年《哥倫比亞大學季刊》發表了卡朋蒂埃關于丁龍的講話,他明確指出,“關于丁龍,我想說幾句話。他本該很愉悅自由地在這塊土地上安家并接受教育。但是,并沒進行任何關于是否適合及配不配享有的考量,他就被拒絕了在此定居和獲得公民的權利。這種權利,其實幾乎一錢不值——差不多從南歐和西亞蜂擁而至的任何一個流浪漢和殺人犯、甚至從非洲來的未開化者都能隨意獲取。”這段話雖然難掩卡朋蒂埃的種族歧視意識,但是直接地表達了他對丁龍在美國受到不公正對待的極大憤慨。在這個講話中,他還暗示丁龍因排華政策已經被迫離開了美國。其實早在1901年7月20日他給哥倫比亞大學賽斯·婁校長的信中也曾明確表述過這種憤怒:“華人是最被排斥的一個群體,不管他們是出生在本土還是外國,他們本應得到尊重。我不是華人,也不是華人的兒子,我也不準備為中國的種種殘酷和退化現象辯護,但這個法案犯下的罪惡卻仍未終止。現在我們應該去更多地了解那些居住在亞洲大陸和島嶼上的7億人民,而不應該輕率地認定他們全都是抽著鴉片、留著辮子的野蠻人,崇拜魔鬼的不文明人。”

1892年,美國通過《加利法案》,延長《排華法案》10年,并對居住在美國的華工進行新的限制,必須每年進行一次登記以核發居留證,否則驅離。李彬的《尋找丁龍》攝制組在美國國家檔案館看到的丁龍卷宗里,有丁龍在1892、1893和1894年都曾進行登記的信息,并當場向華人檢查員出示了證件,號碼為120904,遺憾的是卷宗里沒有保留原件。米亞分析認為:“我敢肯定,他在這里經歷了許多磨難,受到了很多歧視和不公的對待。我想,他應該認識到了,華人移民在美國扎根是很不容易的,雖然來自各方的移民在美國都不容易,但華人移民的處境是尤其艱難的。”丁龍是美國排華運動的受害者,他雖然不能改變強加給他及其同胞的不公正待遇,但是他沒有逆來順受,無所作為,而是選擇從文化層面進行了有長遠眼光的“反擊”。他的方式很“中國”,很能引發像卡朋蒂埃這樣有良知的美國人士的心靈共鳴。哥倫比亞大學賽斯·婁校長評價丁龍的1.2萬美金捐款意義時就說:“這是中國人嘗試讓我們了解他們,并對他們公平、公正對待的反映。”卡朋蒂埃捐資設立“丁龍基金”就是對美國排華運動抗爭的表達。丁龍的“視野和理想”,讓我們看到了百年排華運動時期美國華工的抗爭與美國社會態度的多樣性。

(二)從美國早期“中國觀”視域研究丁龍

梳理丁龍相關文獻,可以發現一個有趣的現象,即與丁龍相關的兩個關鍵性人物都與中國有直接和間接的聯系。卡朋蒂埃于1850年淘金時代來到舊金山,先做律師,后從事地產生意,創建了奧克蘭市,自任市長。他在鐵路時代將土地交給太平洋鐵路公司,成為股東,并擔任加州電報公司總裁,主持建設了加州電報網工程,后還曾擔任南太平洋鐵路公司董事。當時的舊金山和加利福尼亞州是華工進入美國最早最集中的地區,在淘金尤其是太平洋鐵路建設中,華工是主要勞動力,卡朋蒂埃在這里結識丁龍,形成他的“中國認識”,是一種必然。哥倫比亞大學賽斯·婁校長家族在中國廣州十三行開設了最大的美國在華企業——旗昌洋行,其父經營時期成為中美絲茶貿易的巨商,為紀念父親的貢獻,婁校長兄弟二人在武昌捐建了一座醫院。因此,賽斯·婁校長自稱是“一名舊中國商人之子”。家族的中國商業經歷同樣帶給賽斯·婁校長“中國認識”。

建立與中國的聯系是美國早期發展的一個方向和戰略,也是經營西部的動力之一,在從東部13州逐漸向西部開拓的過程中就開始實施了。1845年1月,一位長期從事中美貿易的美國商人阿薩·惠特尼向國會提出了“太平洋鐵路建設方案”,此時西部還不是美國的版圖,超前的計劃反映了美國有識之士開拓太平洋貿易,建設歐洲、北美、亞洲貿易走廊,確立美國成為大西洋、太平洋中心的宏大愿景。1862年,美國國會通過的興建橫貫大陸鐵路的法案取名《太平洋鐵路法案》,也昭示了美國開拓中國市場的戰略意圖。太平洋將中美兩國聯系在一起,構建跨洋市場是美國早期“中國觀”的重要內容之一,在舊金山發家的卡朋蒂埃就對這一戰略有自己的理解。1901年6月13日,在《紐約先驅報》第7版對哥倫比亞大學畢業典禮的報道中,賽斯·婁校長公布了捐款人的一段書信內容,可以看作是他的見解:“無論美國人喜歡與否,由于命運的安排,中美之間已形成一種緊密的‘鄰人’關系,工商業方面的互動將會發展到每年數十億美元。”他將太平洋稱為“中美海”,認為哥倫比亞大學在促進中美相向而行中,如果不能先行一步,將成為歷史的遺憾。賽斯·婁校長在給卡朋蒂埃的回信中也表示:“作為一名舊中國商人之子,我同意你的看法……在將來美國和中國會緊密相連,人民越是相互了解,結果就會越好。”由此可見,丁龍事件是美國早期“中國觀”的重要內容之一,反映了美國學界、商界希望加強中美兩國聯系的戰略思考和文教領域的實踐。早在“丁龍基金”創設前幾年,哥倫比亞大學就有語言學家提議創辦漢學系,以回應時代需要,占領學術制高點,引領潮流。正如王海龍所說,只有丁龍才獲得成功,這是一個歷史的創舉。丁龍播下種子,卡朋蒂埃和哥倫比亞大學是土壤,兩國人士共同參與的創舉為美國的早期“中國觀”貢獻了智慧,豐富了其文化內涵并成為歷史傳統;同時,也賦予丁龍事件新的文化價值。

(三)從中美文化交流視域研究丁龍

丁龍事件是從文化教育入手,搭建中美兩國互相理解、互相尊重、互相學習的橋梁,在近現代中美文化交流史中具有重要地位和持久的影響力。

1901年6月28日,丁龍給哥倫比亞大學賽斯·婁校長的捐款信中表明,1.2萬美元的用途是“支持在貴校設立中國研究”,在“Dean Lung”簽名下面還特別簽注為“一個中國人”。這封書信和特殊的簽注具有鮮明的態度和深刻的內涵,丁龍迫切希望美國研究中國文化、中國歷史、中國社會、中國人……,以一個普通“中國人”的立場向美國文化殿堂進行呼吁。可見,面對排華運動的迫害,丁龍堅信中華文化力量,相信文化的交流終將拉近中美兩國的距離,化解美國對中國、對中國人的錯誤認知,期望改變美國對待華人不公正的態度與政策。

丁龍的這一“視野和理想”深得卡朋蒂埃贊嘆。1901年6月初,卡朋蒂埃給賽斯·婁校長的第一封信就表明,這個捐款的唯一條件是以丁龍命名;7月的書信又告訴校長,丁龍是一個真實的人,不是神話。他飽含深情地說:“在我有幸所遇出身寒微但卻生性高貴的天生的紳士性格的人中,如果真有那種天性善良,從不傷害別人的人的話,他就是一個。”近30年的相處,丁龍及其他中國傭人的言行,讓卡朋蒂埃真切地認識到中國人、中國文化,才會有這樣溢于言表的敬佩贊嘆,也才會有捐巨款成就丁龍之名的創舉。1924年11月14日,哥倫比亞大學校長尼古拉斯·默里·巴特勒(Nicholas Murray Butler)在該校的中國藝術與文化展覽開幕式上講話時披露,卡朋蒂埃當年捐款時表示:“我對中國的精神、中國人上千年來信守的人生原則感興趣。我希望我的母校是一個不久的將來可以學習和研究他的地方。”卡朋蒂埃晚年的密友普林斯頓認為,他們二人都認為美國人對中國人缺乏了解,必須采取措施創造機會,讓美國人熟悉中國文明,理解中國的處境。丁龍和卡朋蒂埃以文化為橋,消除文化隔膜,促進民心相通,深具戰略眼光,這在排華情緒主導國家輿情和法制的至暗時代的振臂一呼,尤顯精神的光芒。賽斯·婁校長在給卡朋蒂埃的回信中對此給予了高度的評價:“我認為沒有比你所選擇的方式更好的辦法,來讓我們的人民正確地了解中國了。”

哥倫比亞大學創辦漢學系后,開美國漢學教育之先河,成為美國漢學研究、中國研究的資料中心、學術中心,世界各國漢學與中國問題研究專家匯聚哥大進行學術交流發展為傳統,“丁龍漢學講座教授”教席成為國際頂級漢學研究的象征。1902年2月,清朝政府向哥倫比亞大學捐贈《古今圖書集成》,成為哥大圖書館的鎮館之寶。這座以普通華工命名的文化橋梁,得到中國政府的加持和全世界漢學家的向往。經過100多年的歷史積淀,哥倫比亞大學本身已經成為了一個世界性的文化現象,中美兩國學者共同以漢學系和“丁龍漢學講座教授”的發展成就作為研究對象,必將在已有探索的基礎上,極大地拓展丁龍研究的廣度和深度,展示中美文化交流的歷史面貌和當代價值。

(摘自:張國雄、石堅平:《中美文化交流的獨特符號:丁龍研究的解構與再建構》,《華僑華人歷史研究》2024年第2期。注釋從略,如有需要請參見原文。)